金秋十月,创新不止!

智能机器人与先进制造创新学院科技工作者

近期又取得了一系列

瞩目的成果与突破

小编整理了10月部分科研成果

1.崔继斋/黄高山/梅永丰课题组Nature Communications:超高电感密度的三维磁集成微型电感

近日,复旦大学智能机器人与先进制造创新学院/智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院的崔继斋/黄高山/梅永丰团队提出并验证了一种三维卷曲结合磁性薄膜集成的微电感方案 (RuMi),为片上电感的小型化与高性能发展提供了全新路径,相关成果以研究论文在期刊Nature Communications上发表,题目为“High inductance density in CMOS-compatible magnetically integrated 3D microinductors for radio-frequency applications”。

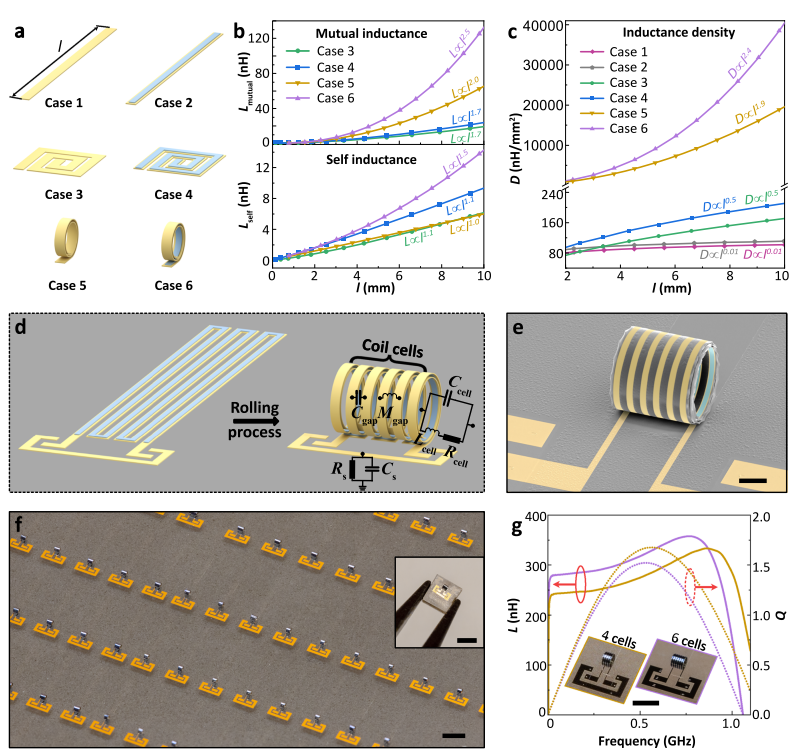

该研究从理论上比较了不同结构电感的尺寸效应,揭示传统二维平面电感的电感面积密度受几何形态所限,随导线长度增长缓慢;而三维卷曲电感通过将长导线在应力驱动下自卷成管状线圈,并集成纳米层状软磁材料,显著提升层间磁耦合效率,使电感面积密度随导线长度呈超线性增长(如图1所示)。在工艺上,团队提出了与现有CMOS流程完全兼容的四步光刻制备方法,无需额外高温或特殊基底处理,已在2英寸晶圆片上实现约92%的良率,器件既能直接与其他电路元件(电容、电阻、晶体管等)一体化制备形成功能电路,也可以通过激光切割与其他器件模块集成。通过优化磁性叠层、卷曲应力与电感几何参数,器件在0.55 GHz下实现了8333 nH/mm²的电感面积密度,较传统平面电感提升近两个数量级。

图1. 平面和三维微电感的缩放规律对比以及RuMi电感的实验实现

这项工作不仅突破了片上电感在微型化与高频应用中的长期瓶颈,也为RF SoC全面集成、5G/6G与物联网前端,以及高频电源管理芯片等带来新的设计思路;其紧凑结构和高频特性亦有望服务于量子计算、微纳机器人近场耦合等前沿方向,支撑超小型射频电子系统的进一步落地。

论文共同第一作者为复旦大学智能机器人与先进制造创新学院博士生陈力、乔郅元、刘声宝;共同通讯作者为崔继斋青年研究员、黄高山教授、梅永丰教授。该工作获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市启明星计划、上海市科委等项目支持。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-65032-3

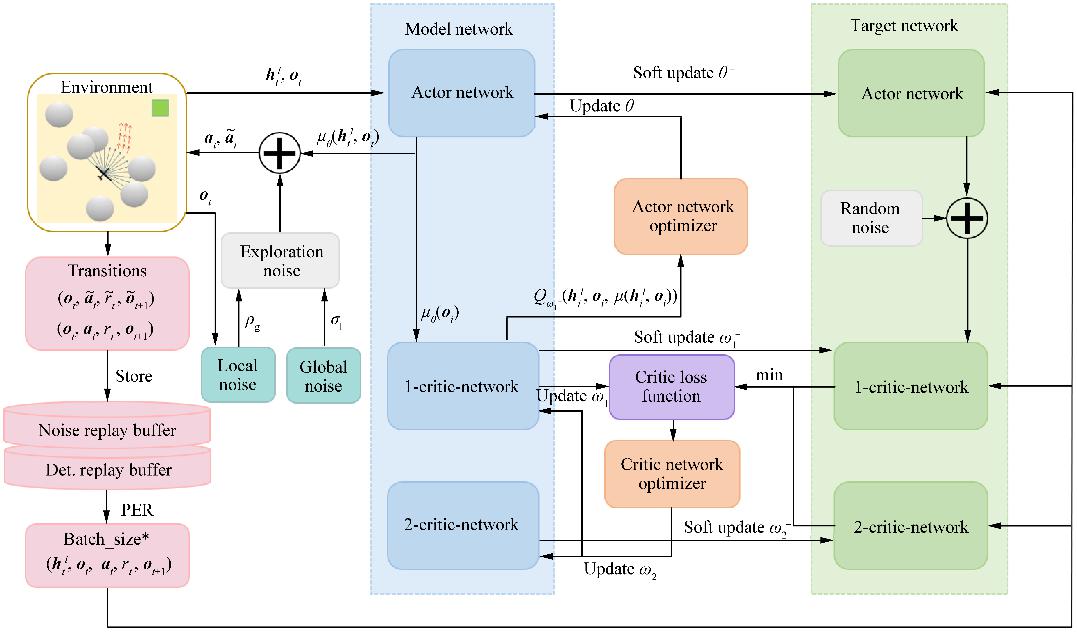

2.艾剑良教授团队Chinese Journal of Aeronautics亮点文章:探索噪声驱动加强——深度强化学习无人机自主导航

近日,复旦大学艾剑良教授团队在无人机自主导航领域取得重要突破,相关研究以 “探索噪声驱动加强——深度强化学习无人机自主导航” 为题,入选 2025 年《Chinese Journal of Aeronautics》(《CJA》)亮点文章。针对深度强化学习在无人机导航中动作探索与经验利用效率低的问题,团队建立差异化探索噪声控制双模型,结合全局训练阶段与局部实时场景动态调控探索强度;同时设计噪声双经验回放缓存,强化不同类型经验的利用价值,提出 NDE-PMTD3 算法。该方法有效平衡了导航危险性与轨迹最优性,显著提升了训练效率与泛化性能,为复杂环境下无人机自主导航提供了高效解决方案。论文第一作者为复旦大学博士研究生张浩天,通讯作者为艾剑良教授,合作者包括李一扬、程灵泉。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cja.2025.103769

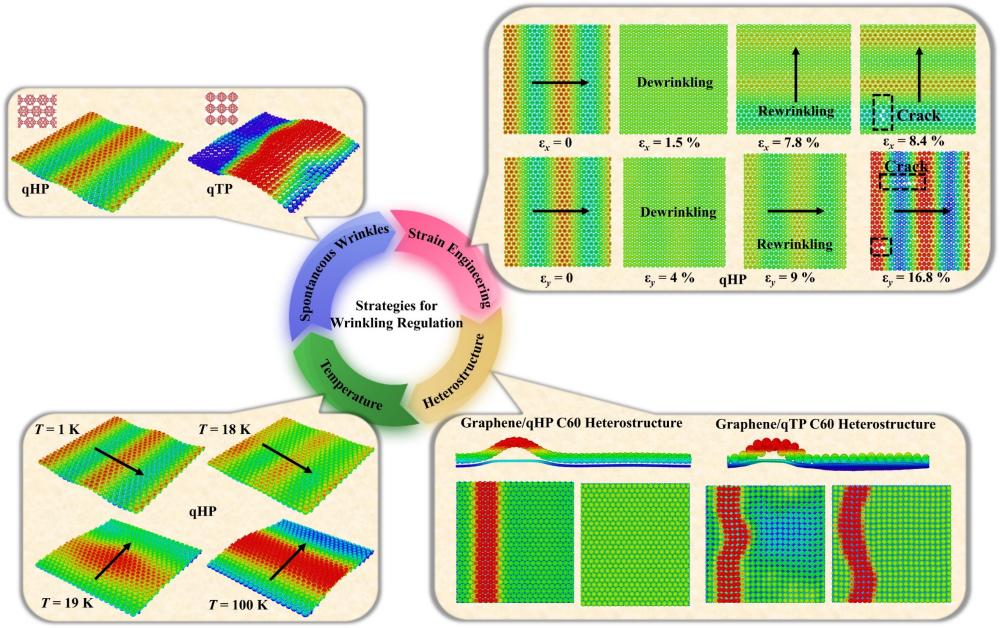

3.徐凡教授团队Thin-Walled Structures:Wrinkling transitions in a monolayer fullerene network

近日,智柔体设计与制造实验室徐凡教授团队在二维材料力学领域取得新进展。通过分子动力学计算发现悬浮单层准六方相富勒烯可自发形成周期性褶皱,并在拉伸过程中呈现出独特的“去褶皱-再褶皱”力学行为。研究揭示了石墨烯/富勒烯异质结中可自发形成受石墨烯手性和变形调控的纳米通道,构建了基于应变、尺寸与温度的形貌-力学性能调控框架,为纳米器件中表面形貌的精准调控提供了理论基础。相关工作以Wrinkling transitions in a monolayer fullerene network为题发表于中科院力学1区Top期刊《Thin-Walled Structures》。智能机器人与先进制造创新学院/航空航天系博士后赵字会为论文第一作者,徐凡教授是论文的通讯作者,论文合作者包括李睿扬博士。研究得到国家杰出青年科学基金、上海市基础研究特区计划、上海市教委等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.tws.2025.114118

搜索

搜索