9月23日下午,相辉讲堂・大师讲座第2期暨智能机器人与先进制造大讲堂第4期在复旦大学相辉堂举行。中国科学院院士、加拿大工程院外籍院士,北京大学博雅讲席教授、工学部主任、工学院(本科生学院)院长段慧玲,以《魅力力学与机器人》为题作报告,分享力学与机器人技术的融合发展。相辉学堂治理委员会秘书长薛磊教授向段慧玲院士的到来表示热烈欢迎。讲座由智能机器人与先进制造创新学院副院长方虹斌教授主持。

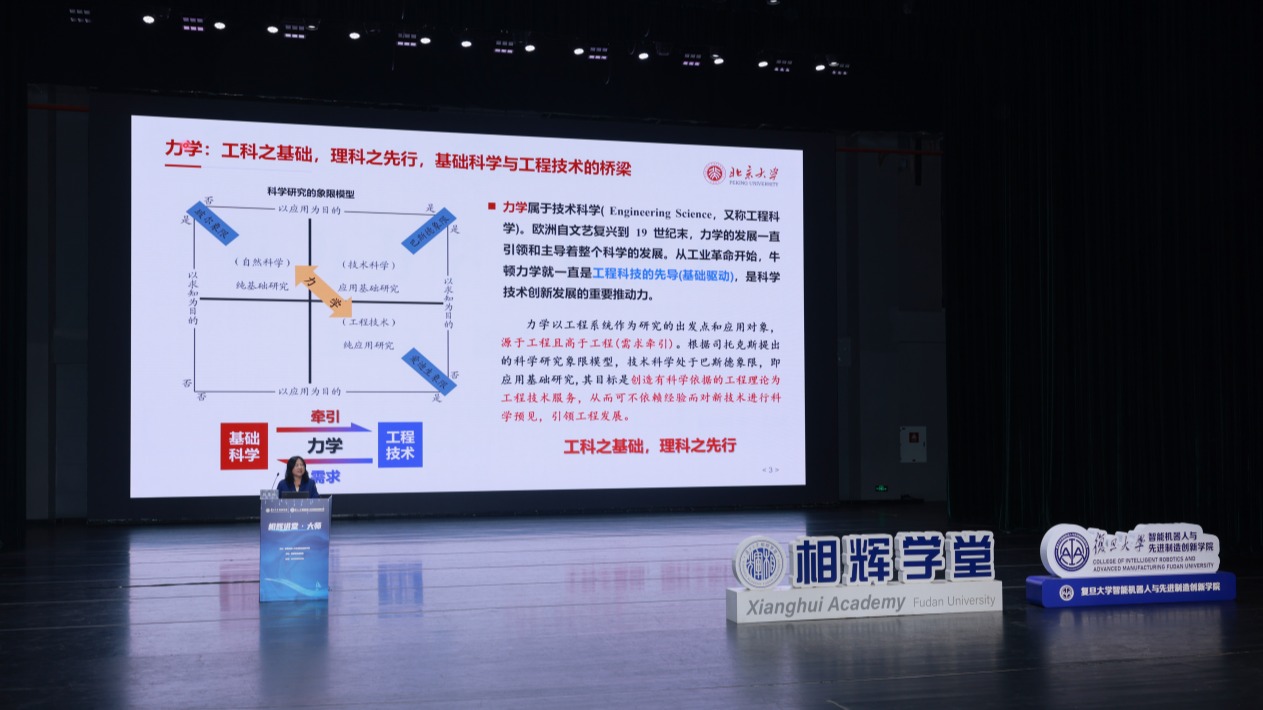

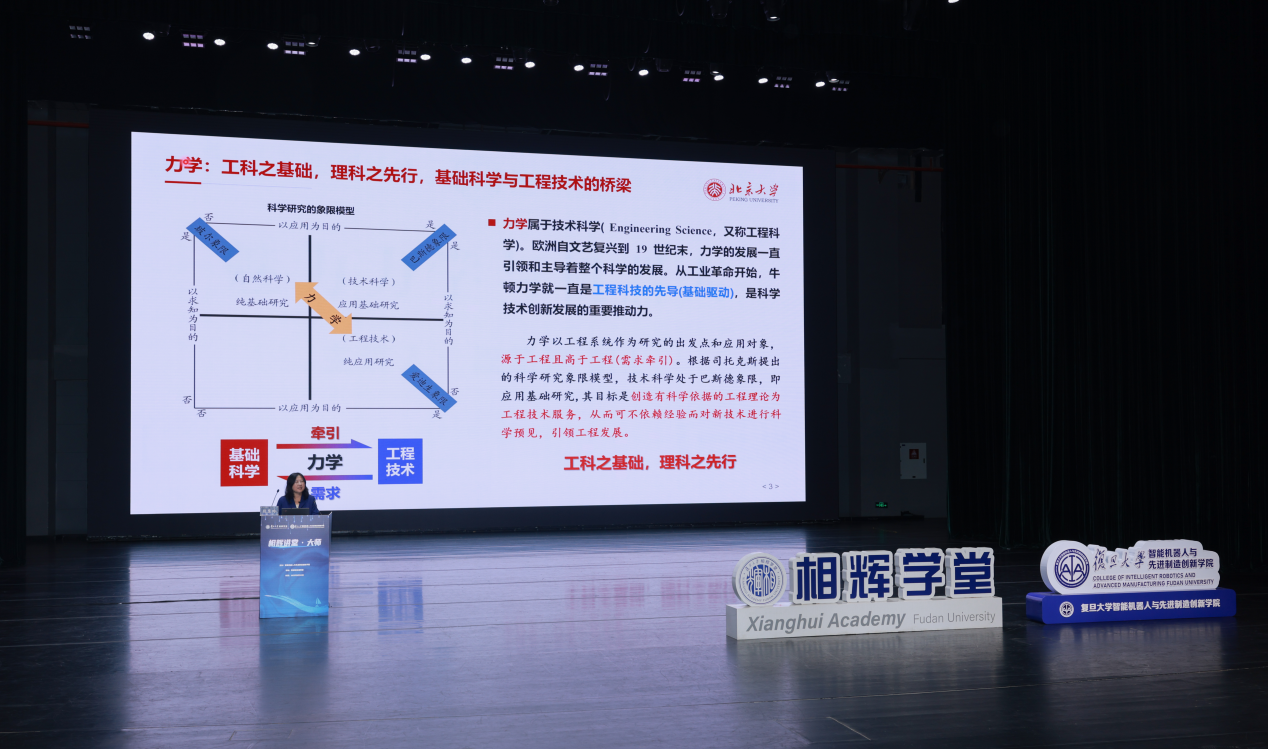

段慧玲院士指出,力学兼具技术与应用学科属性,受科学前沿与国家需求双力驱动,本质是“为工程技术服务”,是机器人智能骨架动力学的核心。在四次工业革命中,蒸汽时代牛顿力学与热力学助力蒸汽机革新,电气时代固体力学与电磁学推动技术突破,信息时代物理力学为信息技术奠基,智能时代数智力学与人工智能成为核心驱动力。

在具身智能领域,当前AI大模型进入发展期,面向2028年后的数据瓶颈,突破关键在于物理智能与计算智能深度融合,即计算智能靠机器学习、大模型构建 “虚拟大脑”,物理智能借微纳制造、智能材料等打造 “实体躯体”,二者协同实现 “知行合一”。她以自然界智能进化为视角,提出三大观点:物理智能与计算智能协同进化,物理智能是计算智能的前提与载体,其进化跨越时空尺度。在微纳米机器人领域,已实现从“科幻”到“现实”的突破:费曼 1959 年提出相关设想,到今天科研团队研发磁控机械螨虫,北大黄天云团队在药物输送、清血栓方向取得进展。微纳米机器人运动设计与宏观机器人不同,需靠非对称结构适应低雷诺数流体环境,未来将向“更小、更软、更智能、更强、更安全”的5S方向发展,但面临生物相容性、精准控制与驱动等产业化挑战。她强调,数字时代需构建力学新体系,打通物理、信息、认知三元空间,以数字力学连接力学、机械与智能制造,推动工业软件升级。她鼓励师生,探索宇宙或微观生物世界,力学与界面科学都是核心工具,多学科融合是创新必由之路。

在互动问答环节,段慧玲院士详细解答了“数字时代本科生研究机器人领域如何把握多学科交叉”等问题。她指出,机器人核心是物理智能与计算智能的融合,本科生首要任务是打好学科基础,逐步接触人工智能知识,构建多元化知识体系,不必急于深入细分领域,未来可结合兴趣聚焦学习。

讲座最后,智能机器人与先进制造创新学院党委书记仇棣为段慧玲院士颁发“相辉讲堂”与“智能机器人与先进制造大讲堂”纪念牌。

本次讲座深化了复旦师生对力学与机器人跨界融合的认知,激发了探索前沿科技、投身创新实践的热情。后续,相辉学堂、智能机器人与先进制造创新学院将持续举办系列学术活动,为师生搭建与顶尖学者交流的平台,助力学科交叉融合与顶尖人才培养。

当天下午,智能机器人与先进制造创新学院举办高质量发展座谈会。会议聚焦深化北大和复旦校际合作、推进教学改革、强化学科平台与创新人才培养等核心议题,系统规划学院未来发展路径。副院长徐凡教授介绍学院在科研平台建设与“十五五”规划方面的进展,副院长方虹斌教授介绍学院在本博融通、爬坡式课程、创新设计大赛等多元化人才培养方面的进展。北京大学段慧玲院士分享了北大工学院通过学科交叉、产教融合推动高质量发展经验,并为创新学院聚焦国家需求、加强有组织科研提出了宝贵建议。此次座谈会为凝聚发展共识、迈向国际一流进一步明确了方向路径,积累了重要经验。

搜索

搜索