近日,复旦大学智能机器人与先进制造创新学院认知与智能技术实验室(简称CITLab)撰写的题为《MedAide: Information Fusion and Anatomy of Medical Intents via LLM-based Agent Collaboration》的学术论文被中科院SCI一区TOP期刊Information Fusion(IF)录用,2020级直博生杨鼎康、2023级硕士生魏金杰和2021级直博生李明程为第一作者,张立华教授为通讯作者。

论文简介

近年来,大语言模型与信息融合技术在医疗领域的快速发展,使得智能化诊疗与辅助决策成为可能。在实际的临床场景中,医生与患者之间的对话往往涉及多模态信息(语言描述、医学影像、病史数据等),并且存在复杂的诊疗意图和跨阶段的信息关联。然而,现有研究大多聚焦于单模态输入或浅层的意图识别,对诊疗全流程的系统性建模不足,导致模型在面对复杂医疗语境时表现出鲁棒性差、泛化能力不足、可解释性有限等问题。在实际应用中,这些问题会带来显著挑战。例如,在诊前阶段,患者的描述可能存在不完整或模糊性;在诊断阶段,疾病的复杂性要求模型具备跨任务、多意图的整合能力;而在用药和诊后环节,模型需要结合医学知识库和个体化差异做出合理建议。复杂医疗意图建模和多智能体协作机制的缺失,往往导致诊疗辅助系统难以在真实环境中落地。

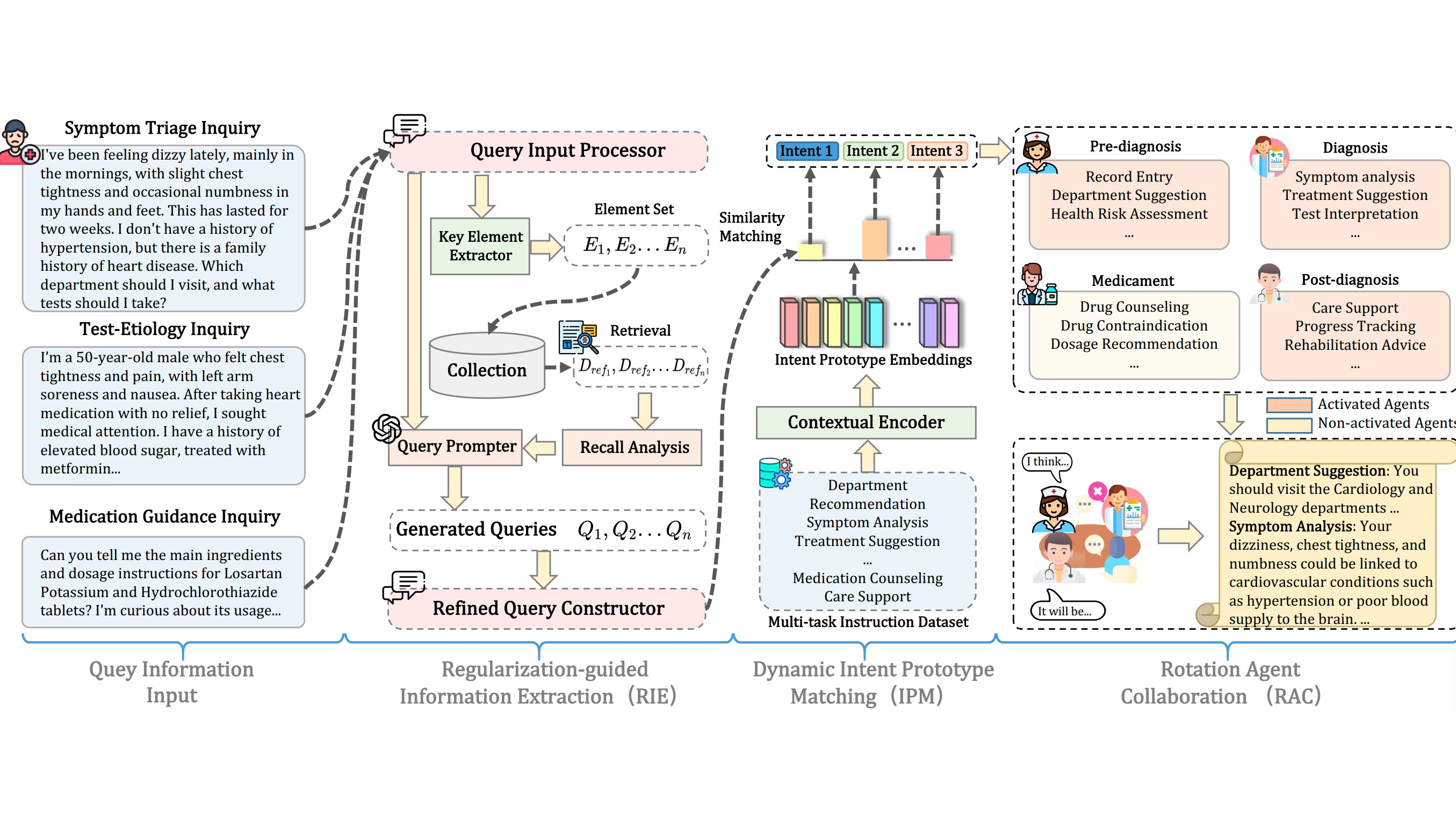

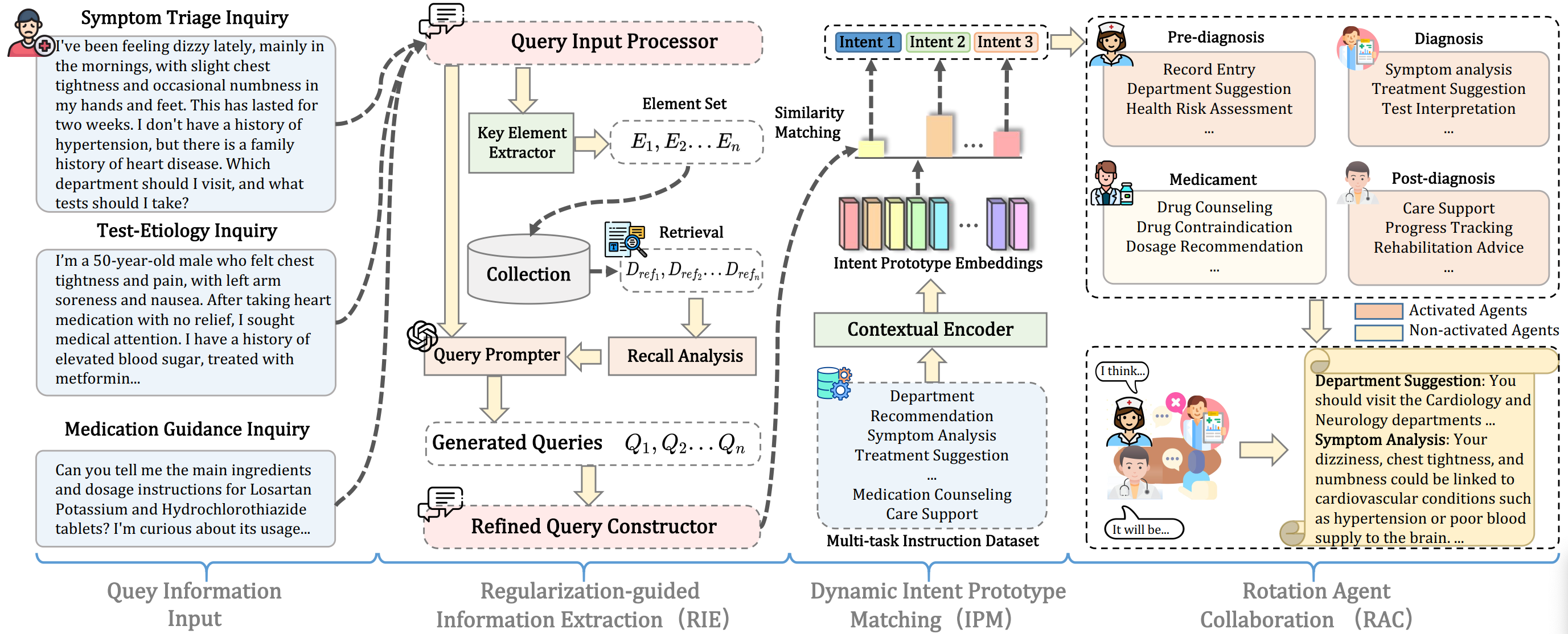

针对上述问题,该研究提出了MedAide框架,这是一个基于多智能体协作的医疗信息融合框架,通过结构化的意图抽取、动态的意图匹配和轮转式的智能体协作机制,显著提升了医疗大模型在复杂诊疗任务中的表现。其核心创新点包括:(1)提出了一种正则化引导的信息抽取机制,通过正则化约束实现多模态医疗信息的结构化抽取,能够有效识别和分离关键诊疗因素(如主要症状、并发因素、药物背景等),提升了对复杂医疗场景下语义的细粒度建模能力,相比传统信息抽取方法,其能减少冗余信息和模糊语义带来的干扰,使得下游模型能够更精准地捕捉诊疗意图;(2)设计了一种动态意图原型匹配机制,借助原型表示动态对齐患者输入与医疗知识库中的多意图表征,确保模型在跨任务迁移与未知场景下依然具备较强的泛化能力,其能够在诊前问诊、疾病诊断、药物推荐和诊后随访等多环节任务中实现统一建模,突破了以往方法局限于单一任务的不足;(3)提出了一种轮转式智能体协作机制,构建了分别负责诊前信息抽取、诊断推理、药物咨询和随访反馈的多个智能体,并通过轮转和动态协作的方式共享信息、递归推理,其不仅提升了系统的鲁棒性,还显著增强了任务执行的解释性与可控性。

图1 MedAide框架结构图

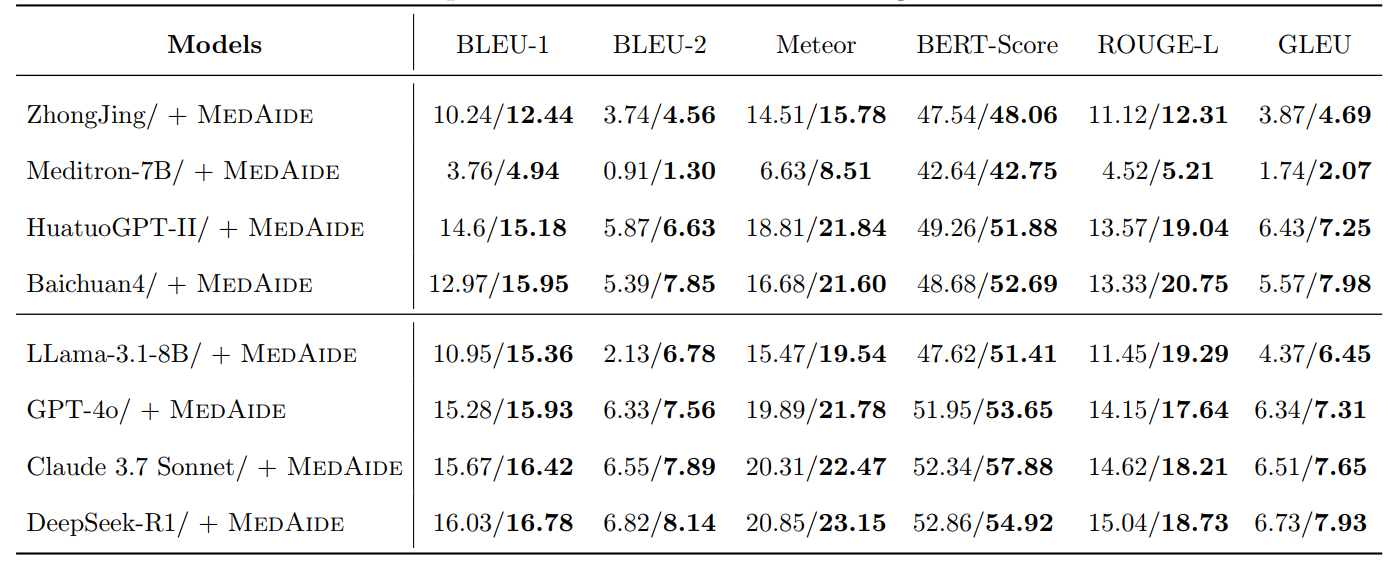

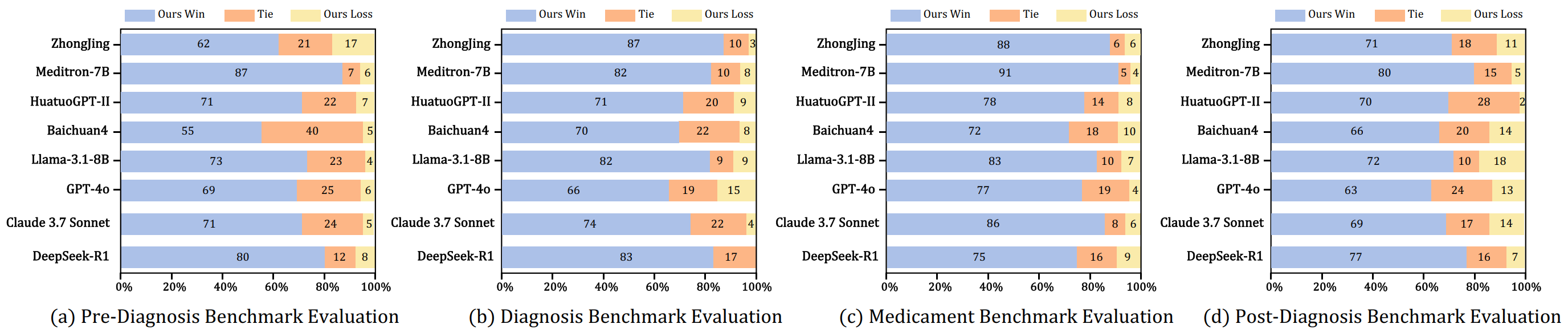

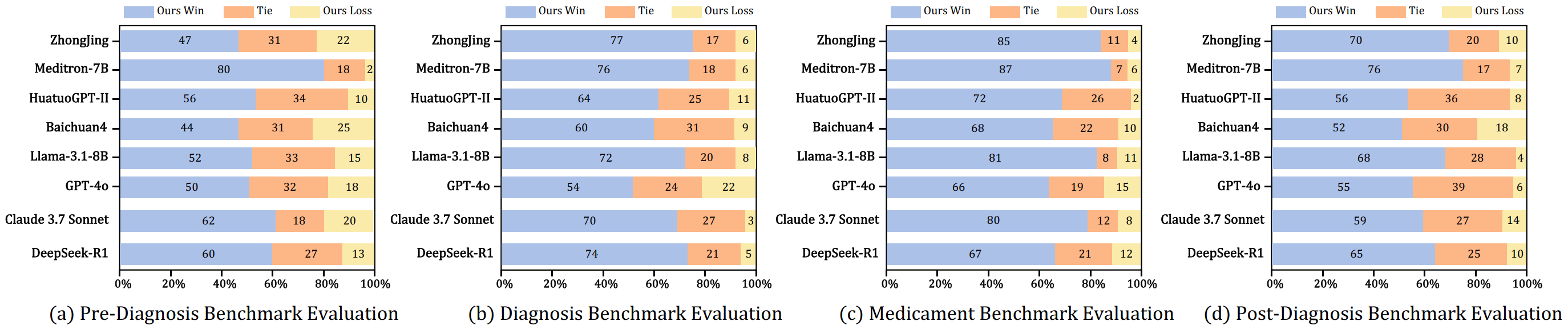

综合实验结果表明,MedAide在多个医疗基准任务(包括诊前问诊、诊断、用药咨询和诊后随访)上的系统实验表明,MedAide框架在准确性、鲁棒性和泛化能力方面均显著优于现有方法。在专家医生评估与GPT-4o自动化评估的双重验证下,MedAide不仅在客观指标上表现优异,还在临床合理性、语义解释性和患者体验方面获得了更高评价。这一框架对于辅助规培医生的临床决策训练、提升患者的医疗咨询体验、增强诊疗全流程的智能化水平具有重要价值。

图4 专业医生评估情况下的对比实验结果

结合当前 科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目“标准化儿童患者模型关键技术与应用“对高保真模拟诊疗系统的需求,MedAide框架能够作为核心算法模块,为未来的智能诊疗和医学教育提供坚实的技术支撑,推动多模态医疗大模型在真实临床环境中的落地与应用。

认知与智能技术实验室(原智能感知与无人系统实验室)隶属于复旦大学智能机器人与先进制造创新学院、复旦大学智能机器人研究院,近年来一直在机器直觉、人机物融合智能等新一代人工智能理论、物理仿真与数字孪生、智能感知与人机交互、行为识别与情感分析、智能机器人与无人系统、脑机解码与脑启发人工智能以及智慧医疗、智能网联汽车等领域开展交叉创新研究,相关学术成果发表于Nature,中国科学,TPAMI,RAL,NeurIPS,CVPR,ICCV,ECCV,AAAI,ACM MM,ICRA以及IROS等国内外顶级学术期刊与会议。

搜索

搜索