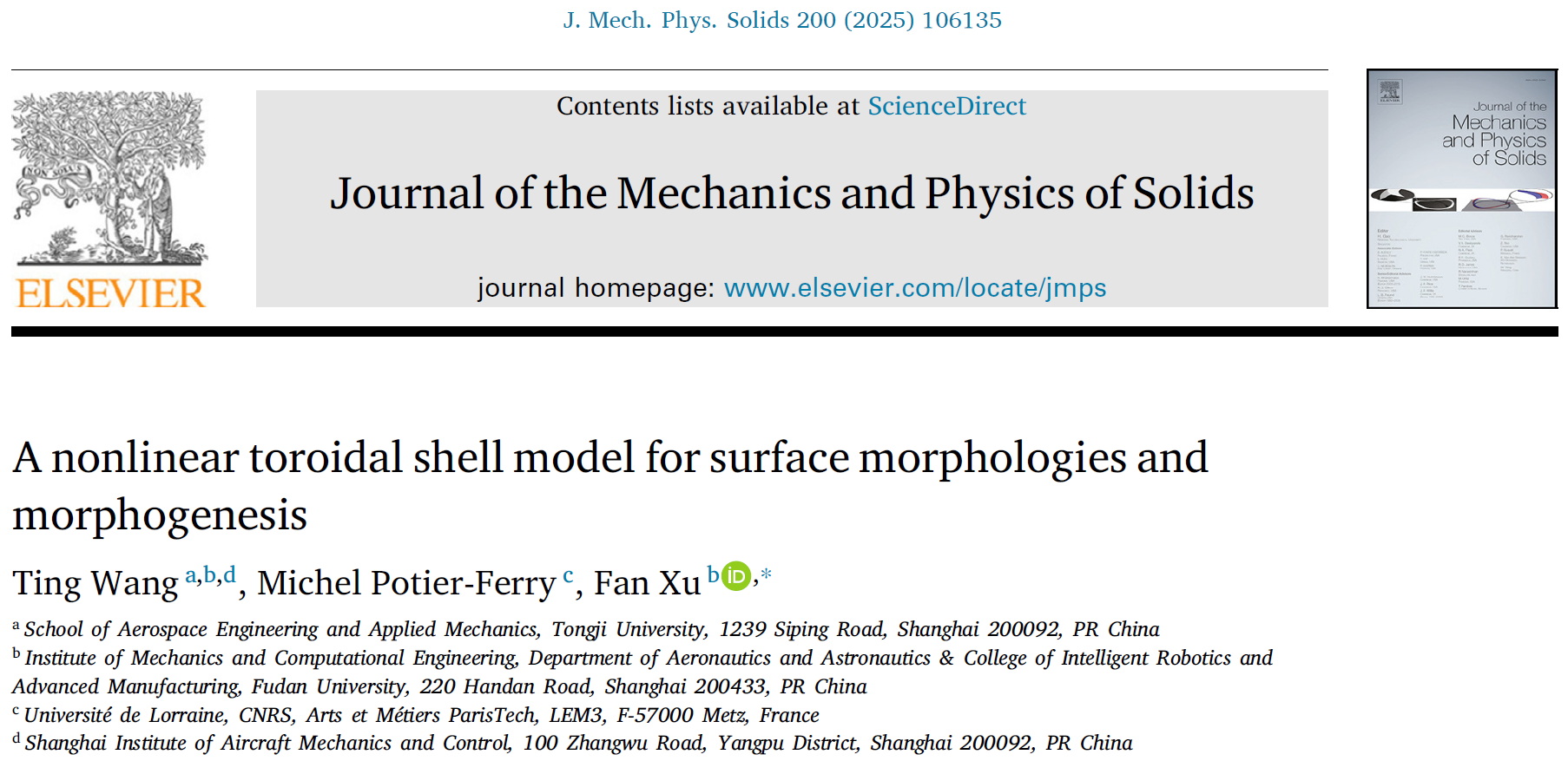

生物组织中广泛存在的核壳结构通常具有非均匀曲率,例如环形(toroidal)几何构形,包含正、零和负高斯曲率。曲率会影响生长形态的演化,产生相较于球面等均匀曲率更加复杂的表面失稳形貌和形态演化(见图1)。环形几何构形给力学建模和稳定性理论分析方面带来了巨大挑战。其内外环区域曲率分布不均,导致力学特性在空间上发生变化,使得失稳模态的形成和转变更加复杂。此外,因非均匀失稳模式难以直观处理,环形结构的几何特性使得屈曲及后屈曲分析更具挑战。如何准确预测环面失稳形貌发生及演化至今仍是难题。

近日,复旦大学徐凡教授/同济大学汪婷助理教授团队构建了非线性环壳力学模型,揭示了非均匀变曲率表面形貌成形及演化力学机制,研究成果以A nonlinear toroidal shell model for surface morphologies and morphogenesis为题发表于国际固体力学旗舰期刊J. Mech. Phys. Solids.

研究人员基于微分几何,建立了非线性环形核壳力学模型,可用于研究变高斯曲率诱导的复杂表面失稳形貌。进一步推导了正高斯曲率和负高斯曲率区域的屈曲解析解,结果表明,外环正高斯曲率区域的临界失稳应力高于内环负高斯曲率区域。此外,临界屈曲应力与无量纲系统刚度(Cs=Ksr2/Eh)和曲率(α=R/r)正相关。

图1 自然界中具有可变曲率的环形核壳结构具有丰富的表面形貌和形态。

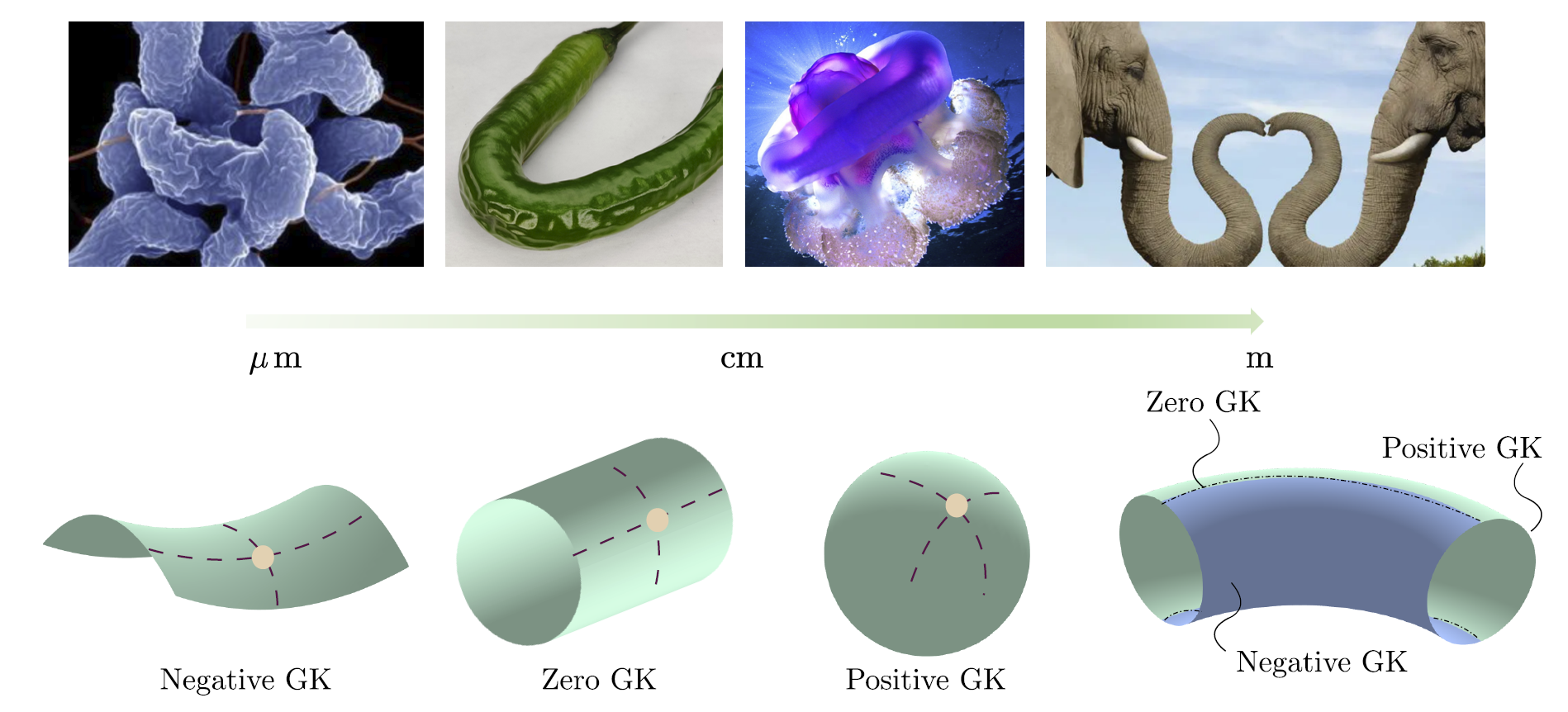

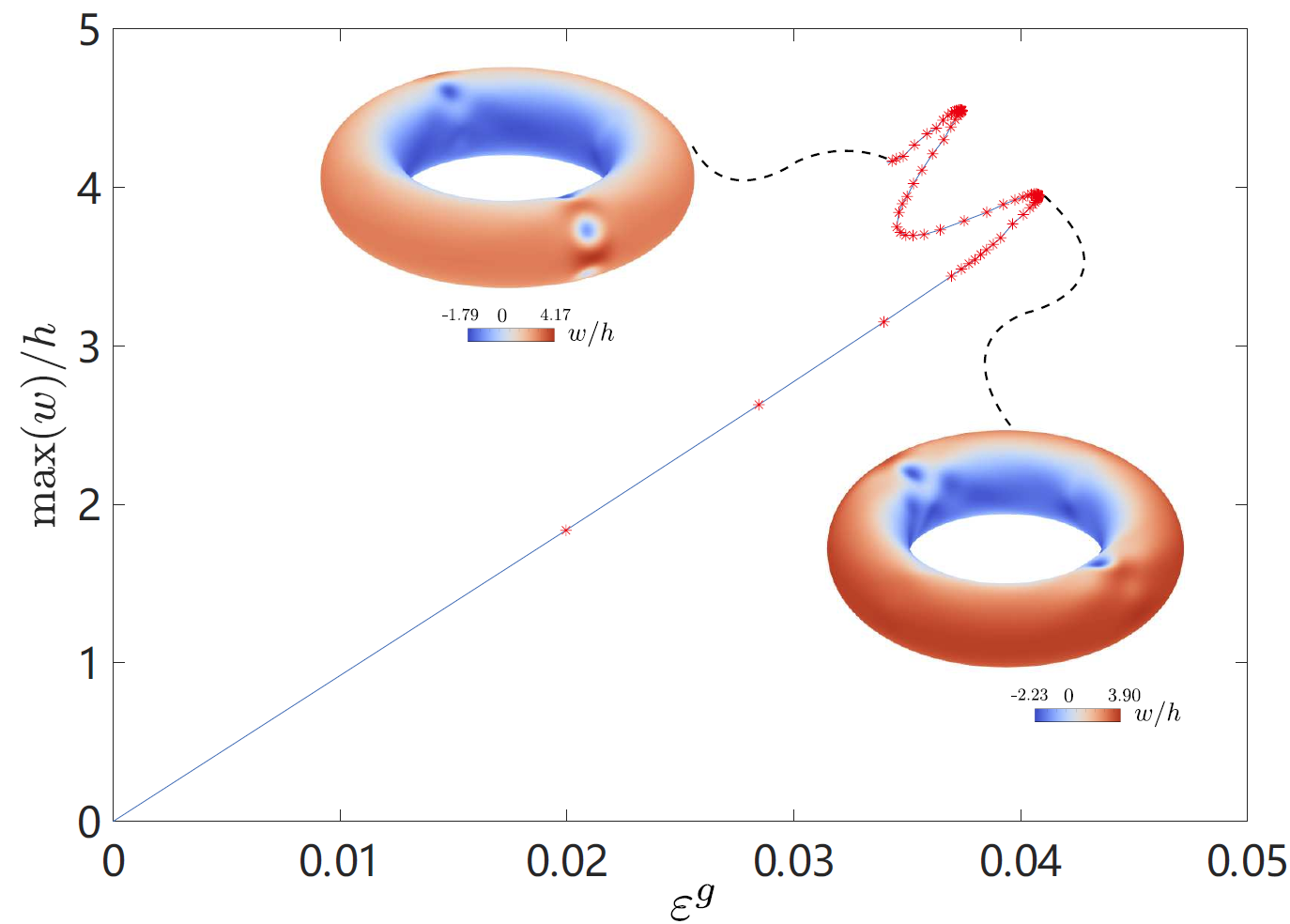

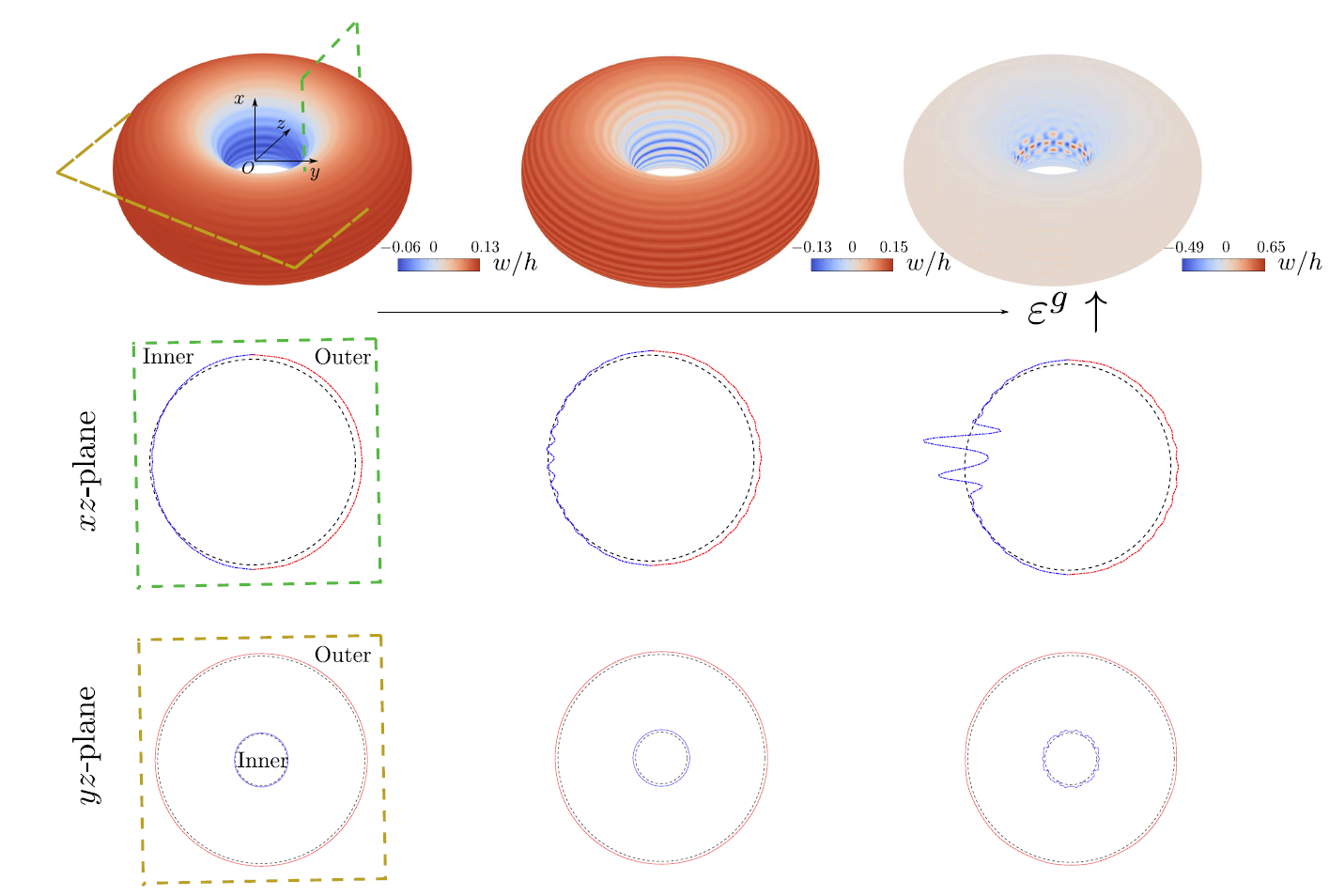

通过耦合数值渐近法和谱配点法,研究人员直接数值求解了非线性环形核壳模型并连续追踪了后屈曲褶皱形貌演化。研究发现,对于甜甜圈(donut-like)形的核壳结构(见图2),随着生长应变的增加,核壳结构先整体膨胀,其中正高斯曲率的外环比负高斯曲率的内环膨胀程度更大。当生长应变达到临界阈值时,条纹状褶皱首先出现在内环区域,随后演变为非均匀的六边形斑图;而对于核心刚度较低的环形核壳结构(见图3),会出现局部凹陷(localized dimples)的亚临界分岔现象。

图2 环形核壳结构分岔图及表面失稳形貌演化。条纹先出现在负高斯曲率的内环,然后演变成非均匀的六边形斑图,最终扩展至外环。

图3 具有较低刚度的环形核壳结构出现局部凹坑模态和亚临界失稳分岔。

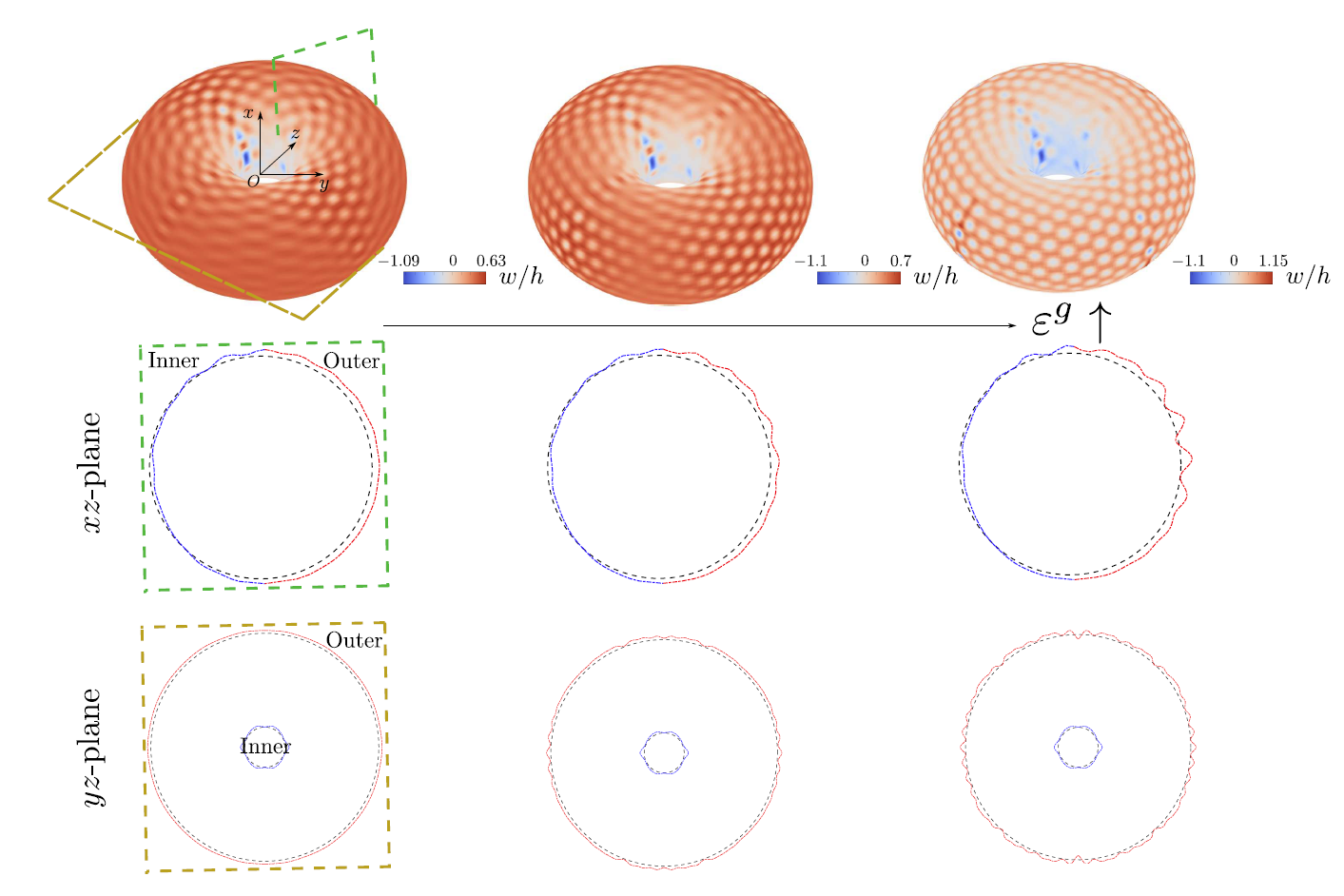

研究人员进一步探讨了多种环形核壳结构失稳行为。对于α=1.67和Cs=36的环形结构(见图4),内外环区域在临界生长应变下均形成轴对称条纹。随着生长应变的增大,内环区域演变为六边形模态,而外环区域则保持条纹模态。而对于α=1.34和Cs=49的环形核壳结构(见图5),外环区域先出现非均匀六边形失稳模态,随着生长应变的增加,逐渐扩展并蔓延到整个环形表面。从截面变形图可以看出,临界阈值下外环区域先失稳起皱,而内环区域则基本保持光滑。

图4 具有负高斯曲率的内环区域先出现轴对称条纹,随后转变为六边形失稳斑图。

图5 六边形褶皱失稳斑图演化。

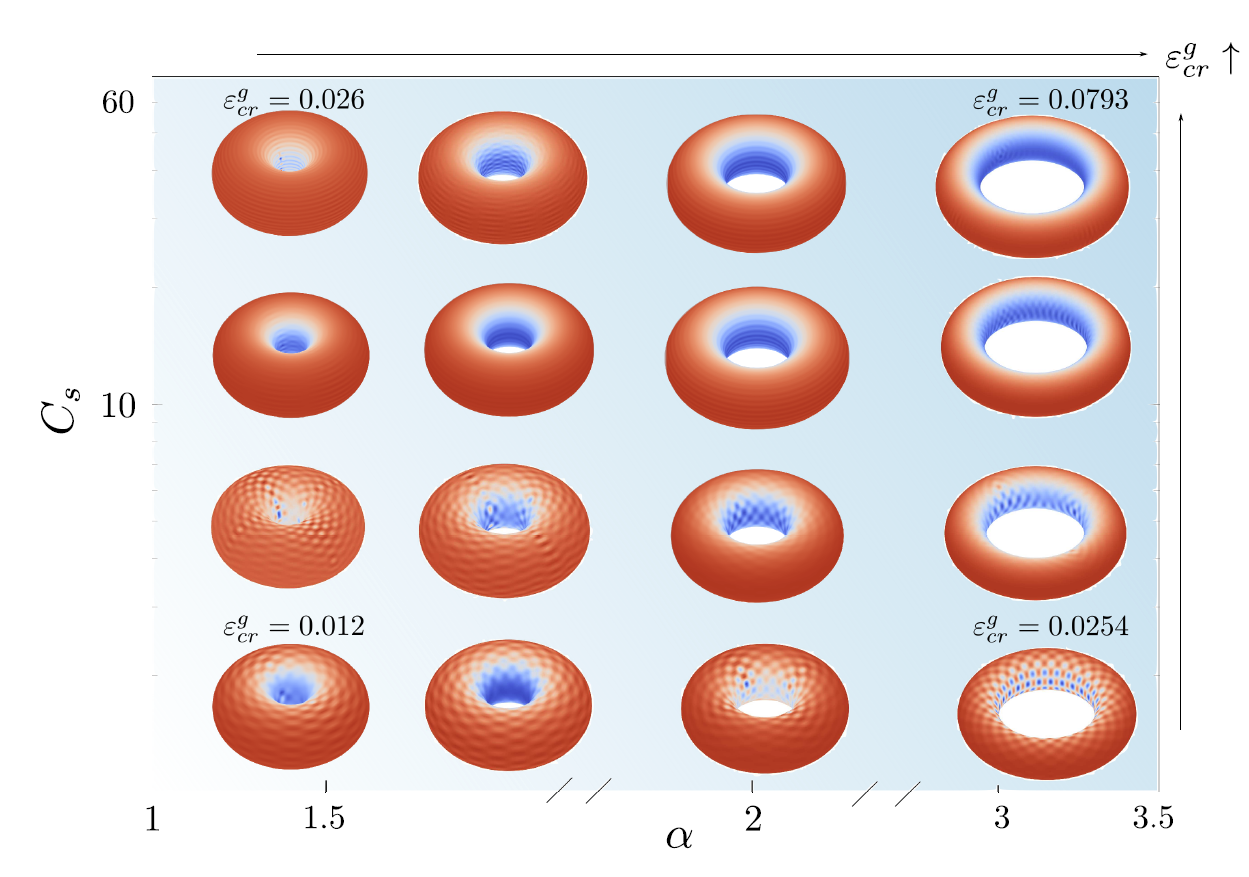

研究人员进一步构建了失稳形貌选择相图,预测了不同条件下的临界失稳模态,与理论分析结果一致(见图6)。研究结果表明,随着无量纲参数α和Cs的增加,临界应变也随之增加。对于甜甜圈形环面(α>2),内环区域先褶皱失稳;而对于樱桃形环面(α<2),外环区域更容易失稳。当Cs较大时,条纹状斑图占主导;当Cs较小时,局部凹坑更为普遍;介于中间时,则会出现六边形失稳模态。

图6 环形核壳结构临界失稳模态相图。临界失稳应变与两个无量纲参数α和Cs呈正相关。

环形核壳结构中复杂的失稳行为主要源于变曲率诱导的非均匀压应力分布。研究结果揭示了曲率与刚度之间的复杂相互作用,为核壳结构的多相失稳模态选择提供了机制解释,可用于指导多功能表面形貌设计。

同济大学汪婷助理教授为论文第一作者,复旦大学徐凡教授是论文的通讯作者。法国洛林大学国家科学研究中心M. Potier-Ferry教授是论文的合作者。研究得到国家自然科学基金委、上海市基础研究特区计划、上海市教委等资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jmps.2025.106135

搜索

搜索