液滴撞击低温壁面的流动及凝固现象广泛存在于自然界以及飞机积冰、先进制造、海洋开发等工程领域,其中涉及流动、传热和相变的复杂相互作用,产生的裂纹、多环形貌等丰富现象得到了广泛关注。

近期,复旦大学智能机器人与先进制造创新学院航空航天系邓道盛/童崎/胡曼合作在纳米科学旗舰期刊《纳米快报》(Nano Letters)在线发表了题为“Polygonal Wrinkles in a Soft Solidified Droplet”的研究论文。该论文报道了十六烷液滴撞击低温壁面后流动凝固过程中的“自折叠”行为,结合实验观察和数值模拟,揭示了液滴底部凝固产生的柔软固体薄膜在上层剩余液膜表面张力作用下屈曲失稳导致的“多边形褶皱”行为机理。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c06529

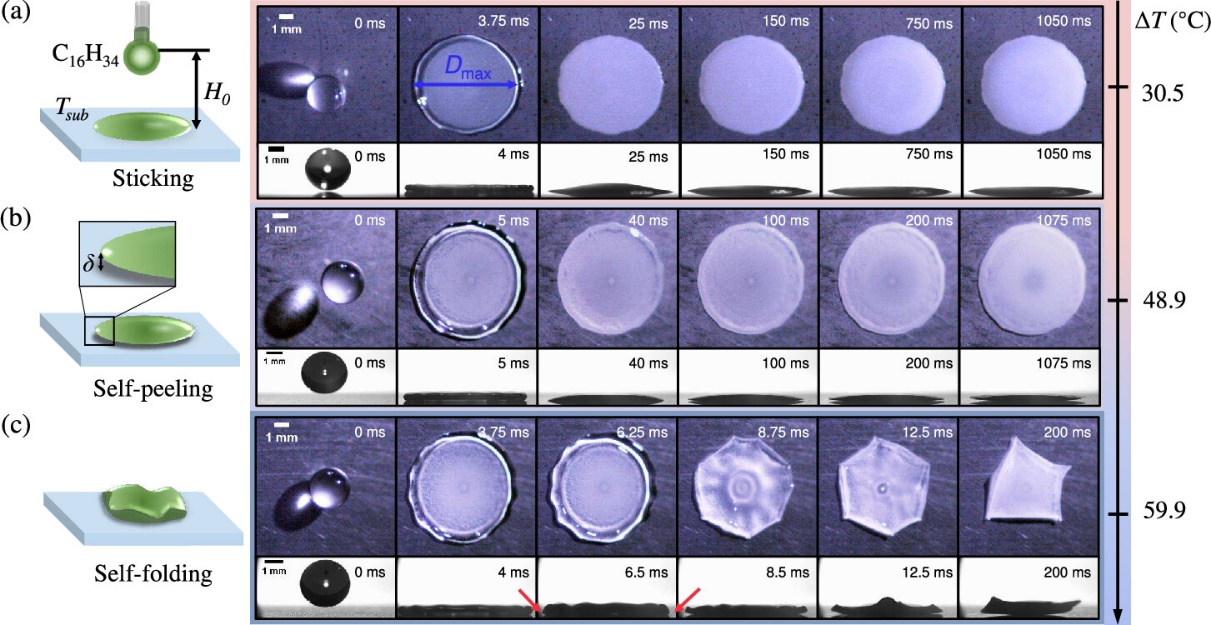

实验上,通过系统的原位观察研究,发现随着壁面温度过冷度增大,十六烷液滴撞击过冷金属表面之后分别出现了黏附、自剥落、自折叠三种典型行为(图1),其中大过冷度下液滴的自折叠行为区别于以往在金属或纯水液滴撞击凝固实验中观察到的现象。

图1 十六烷液滴撞击低温壁面产生的三种行为:黏附、自剥落和自折叠

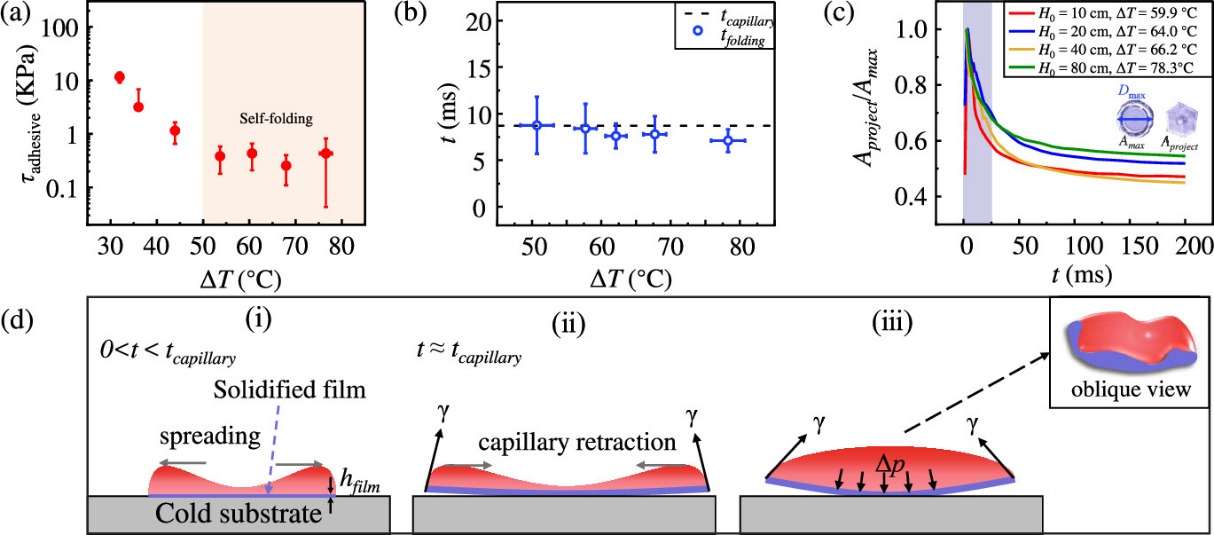

机理上,固态十六烷的模量较小,因而易于变形。实验测量表明大过冷度下壁面黏附强度很低,自折叠液滴可以轻松地脱离壁面,且其脱离壁面的时刻总是与毛细时间尺度,也即上层液膜开始回缩的时间尺度相当,同时自折叠面积快速变化阶段对应着上层液膜的回缩阶段,因此提出液滴自折叠机理是底部柔软的固体膜随着上层液膜回缩,在表面张力作用下屈曲失稳而向中心弯曲折叠(图2)。

图2 自折叠行为的特征以及机理

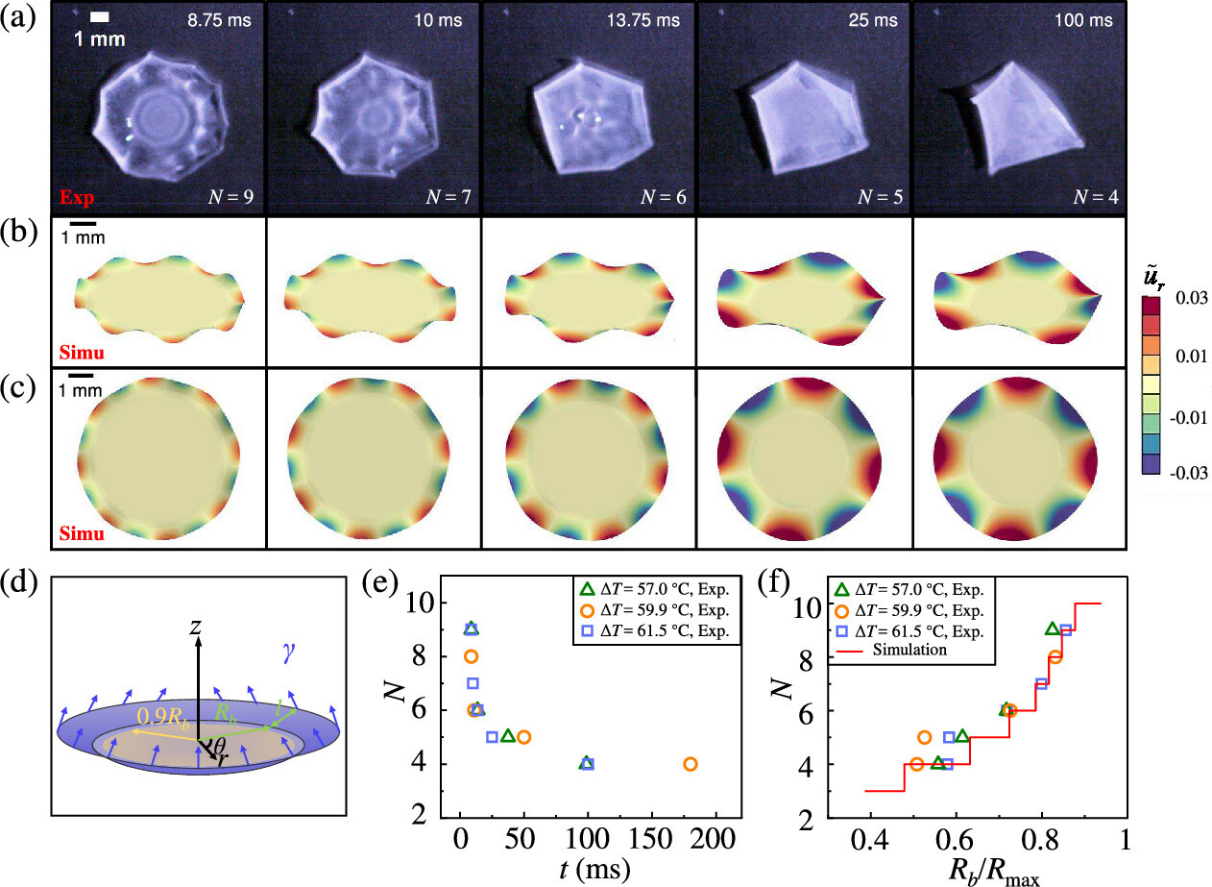

进一步,通过数值模拟解释液滴自折叠过程中呈现出多边形形貌,获得了固体膜在不同黏附半径下的屈曲失稳模态,发现其边数随着折叠进行依次减少,和实验结果吻合良好,验证了上述机理(图3)。

图3 自折叠液滴的实际多边形形貌变化与数值模拟结果对比

在邓道盛课题组前期关于冷凝液滴自发升高的研究成果基础上[Phys. Rev. Lett. 132, 014002,(2024)],这项工作进一步揭示了液滴撞击低温壁面时,其流动及凝固过程中复杂的流-热-固耦合行为所导致的多边形褶皱现象。该工作有助于加深对液滴撞击凝固动力学的物理理解,为喷蜡打印、热喷涂等相关先进制造技术应用提供有益参考。复旦大学航空航天系博士生陈力为论文第一作者,邓道盛研究员、童崎教授、胡曼青年副研究员为论文通讯作者。论文的合作者还包括复旦大学航空航天系博士生曹城、李雨琪、吴文娜。

原文链接: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c06529

搜索

搜索